「 白河藩主 松平定信はすごい 」2025/03/13

福島県白河市周辺を見てまわりたいとおもい旅にでました。(2/3)

「 白河藩主 松平定信はすごい 」

小峰城の完成から150年後、松平定信が白河を治めるようになる。定信は8代将軍徳川吉宗の孫で、この地の藩主であった久松松平家に養子に入る。定信といえば、江戸幕府の政務を統括する最高職の老中として行った「寛政の改革」が著名ですが、白河においても歴代藩主の中でもっとも多くの事績を残した藩主であるという。

定信は、当時すでに忘れられた存在となっていた古代の白河の関の場所を調査し現在地に定めたり、「士民共楽」(武士も民も共に楽しむ)という定信の理念のもと、それを具現化した「南湖公園」を築造。元々は湿地帯だった南湖を農地へ人工的に水を供給する溜め池にするとともに、当時造られた大名庭園とは異なり、場所を囲む柵や仕切りを設けず、いつでも誰でもが身分の違いに関わらず楽しめる公園をつくりました。何湖公園は日本で最古の公園といわれているようです。この日の南湖公園は、湖に水はありませんでしたが(冬は毎年水を抜くらしい)、遮るもののない西方遥かには那須連山を望む美しい景色がありました。当時の農民庶民はどんなふうに南湖公園で過ごす時間を楽しんでいたのだろうかと想像してしまいます。

さらに定信は、学問の振興をはかるため、小峰城下の会津町に藩校「立教館」を建設し藩士の学問の修養に尽力。また農民や町人など庶民のための学びの場となる「敷教舎」を白河と領内の須賀川に2箇所に建設。授業の内容はよく分かっていないようですが、読み書きや算術などの授業が行われたと考えられているようです。また、領内の人口減少の対策として、産まれた赤子を食料不足や生活困窮のために間引きすることを禁止し、子供のいる家には赤子養育料を支給する制度をつくり出生児の養育支援、いわば今でいう子育て支援を行ったそうです。短期的な人口増加の施策としては越後から女性の希望者を募り白河に嫁いでもらうという今でいう婚活支援も行ったそうです。

諸産業の様々な育成にも尽力し、会津から酒造りの杜氏や漆職人を招き品質向上を図ったり、京都から職人を招き織物を織らせたり、須賀川でガラス製造を行わせたり、白河藩付きの瓦職人を瀬戸などに修行に派遣し、白河焼の陶器製造を行なわせたりしたそうです。

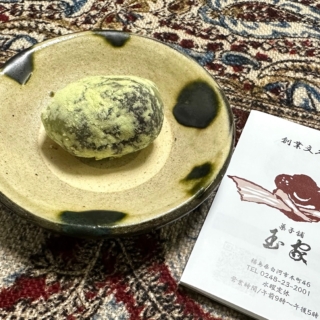

白河の町を歩くと老舗の和菓子屋が多くあることに気がつくが、茶道にも通じていた定信が白河で茶葉を生産させたことにより、お茶には欠かせない和菓子文化が発展しそれが今に続いているようです。

丹羽長重が城郭や城下町などの白河の町の基礎となるハード面をつくり、その後 松平定信が白河の文化や産業の基礎となるソフト面を充実させ改革していったという白河という町の歴史は魅力的だなと。それにしても現代に通ずる改革を次々に行った松平定信はすごいんだなと思いました。